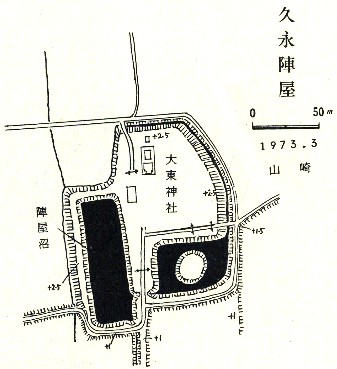

久永陣屋

東小保方の大東神社境内は、旗本久永氏の陣屋址てある。

東西75m、南北120m、周囲に濠をめぐらし土居も構えられていたであろう。郭内は外側より2・5m程

高い。南と西南とに貯水池があるが、これは陣屋廃止後、濠を掘拡して作られ陣屋沼と呼ばれている。南池の南

部と西南池の東部が濠址に当る。両者は西南角の通路下で連結するが、そこが陣屋の正門跡と推定され、外側に

東と西とに向う道路がある。これは貯水池を作った時、新たに開かれたもので、本来の通路は南に直進していた。

その部分は陣屋特有の細長い大手枡形となり、南端に木戸が設けられていたであろう。県下では、七日市、吉井、

岩鼻、里見等各陣屋にこの形式の桝形が確実に存在し、岩鼻陣屋址には近年まで遣っていた。高崎城、伊勢崎城

や、吉井の仁叟寺等、陣屋以外にもその形式の認められる例もある。

大原(東)神社の東に向う現在の入口も、陣屋当時の副門跡である。

神社の西側の新町と呼ぶ村落は、陣屋の設置によって新たに発展した所と思われる。

久永氏は知行3,200石、重勝が大阪城惣堀埋立てを奉行したことは有名である。

系譜

重吉ー重勝ー┌政勝

└重行ー勝晴ー勝興ー勝純ー勝易ー勝信

|