群馬県伊勢崎市で自生する

キンラン、ギンラン 観察記録 2025

[ 伊勢崎市内のキンラン・ギンラン 記事一覧 ]調査・観察会 2025/5/3

2025年の確認数|キンラン(観察会当日(全域)、再調査日(5/4、5/5、5/7)アルビノのキンラン)、ギンラン、キンラン・ギンランについて

更新日:2025/10/2、掲載日:2025/7/29

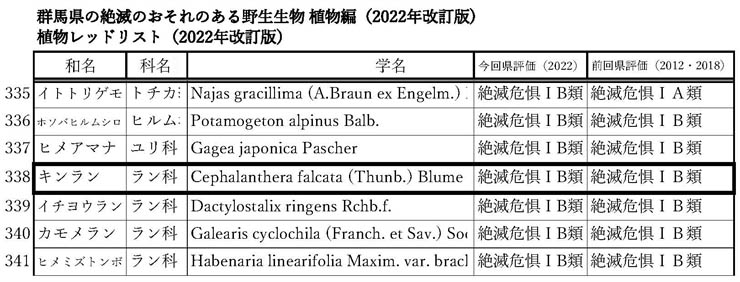

| 伊勢崎市某所で自生するキンランとギンランの現地調査・観察会が5月3日、開催されました。2015年以来、今年で11年目となる事業で、今年の参加者は下記16名でした。 ・講師・・・群馬大学社会情報学部・石川真一教授 ・参加者・・・地元区長会7名、保護保全職員4名、群大生2名、ほか2名。  キンランギンラン調査観察会参加の皆さん 2025/5/3 株数の調査は、日を改めて5月4日、5日、7日の3日間で実施。 5月4日には、ひじ伊勢崎市長が、また5月5日には「男井戸川遊水地のアサザ保護団体」のZさんが訪れてくれました。お二人とも、ご訪問ありがとうございました。 今年確認したキンランは、2024年に記録した過去最多の329株から137株増えて466株(+42%)、ギンランは85株、合計551株、キンラン単独で、また総数として最多記録を+45%更新しました。 今年の状況を概観すると、場所ごとの確認数の傾向は概ね過年度と同様でしたが、過去に一度も確認できなかった場所で1輪~9輪確認できたこと、また過去数年にわたり咲いた場所で、今年は確認できなかったことなどの変化がありました。 日当たりが良過ぎて乾燥した場所では年々減少し、一日中樹木に覆われ、時間帯により木漏れ日が差す程度の場所では年々増える傾向があります。 昨年確認したキンランのアルビノは今年も同じ場所で確認できました。アルビノは色素が突然復活することはないのでしょう。 今年は縁あって、伊勢崎市史編纂の植物担当のお三方を案内することになりました。案内したのは5月9日と14日。見頃は過ぎていましたが、咲き残ったキンランとギンランを見ていただきました。当地のギンランには「キョ」が見当たらず、「ヤビツギンラン」ではないかとの指摘を受けました。植物に造詣が深い皆さんと同行できたことは光栄でした。次回の伊勢崎市史には、キンランとギンランのことが何らかの形で反映されるかも知れません。(2025/7/29 記) 群馬県で絶滅危惧種IB類(2022年改訂版)(*1)に指定されているキンランとギンラン。伊勢崎市の某所で平成10年(1998年)に茎が確認され、2015年春には約30株の開花を確認。その年、平成27年度ぐんま緑の県民基金市町村提案型事業の対象となり、以来、保護保全活動が行われています。(→詳しくはこちら) (*1)群馬県では絶滅危惧種IB類(2022改訂版)、環境省レッドリスト2020(2019度改定)では絶滅危惧II類(VU)と指定。  |

過去最多を4割強更新し551株

▲ページTopへ 敷地が広いので、調査精度を上げるためと作業を進め易くするため、全区域を16ブロックに分割して調査。2021年以降採用した方法です。開花・未開花を区別せずにカウントしましたが、未開花株のキンラン・ギンランの識別は、茎や葉の太さ、大きさ、周囲の開花株、過年度の記録などを考慮しました。

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

キンラン観察日(5/3)(全域)

掲載日:2025/8/25 ページTopへ|

調査観察会が行われた5月3日、既に萎み始めた花がある一方でまだ蕾の株もあり、全体の様子を観察するにはちょうどい日程でした。気温の変化に影響を受ける戸外の植物のこと、日程設定は難しいところです。

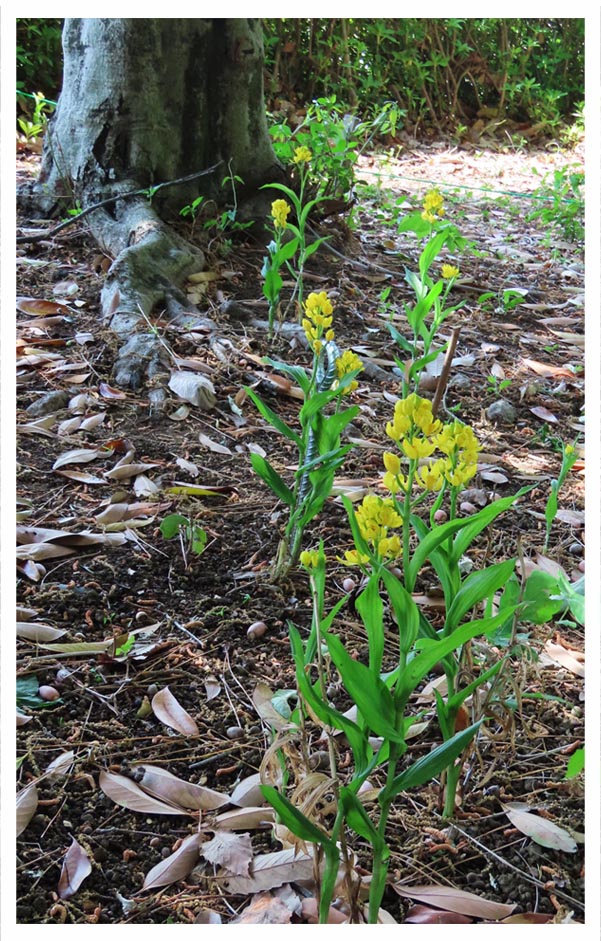

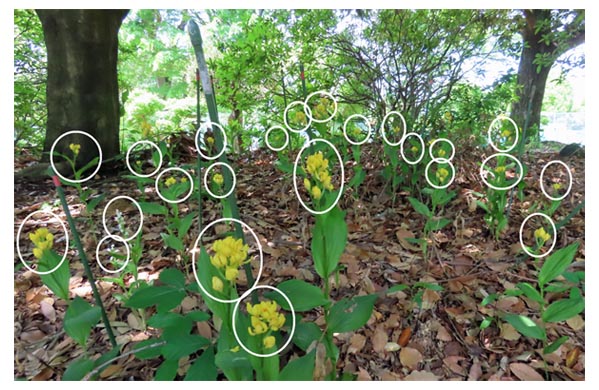

観察会当日は約2時間の間に全域を観察するため、時間的制約から詳細な株数調査はできず、花が大きく、背丈が高く、あるいは複数株が隣り合って咲いていた株など、遠目にも目立った株を撮影しました。(2025/8/25 記))  背丈の異なる株が隣り合って咲きました 2025/5/3  1本の株にたくさんの花を付けました 2025/5/3  双子のように同じ大きさの株が隣り合って咲きました 2025/5/3  樹木(恐らく菌根菌を発生している樹木。樹種は未確認)の周囲で咲くキンラン 2025/5/3  花を付けた株が8本隣り合って咲きました 2025/5/3  陽射しを受ける場所では、黄色が少し濃いようです 2025/5/3  親の樹木(クヌギでしょうか)の根元で咲くキンラン6株 2025/5/3  まとまって咲くキンラン8株 2025/5/3  夕方の陽射しを受けて輝くキンラン。時刻は16時39分。 2025/5/3 |

キンラン再調査日(5/4)

掲載日:2025/9/6 ▲ページTopへ| 5月3日の調査観察会で全域を踏査した後、翌4日、5日、7日にかけて改めて株数を調査しました。この項では5月4日に調査したブロック1~4のキンランを掲載します。 ブロック4は全16ブロックのうち、圧倒的多数のキンランを確認した区域で、全ブロックのキンラン466株のうち、180株(38.6%)を確認しました。ブロック4は他のブロックと比較すると、一日中樹木に覆われた半日陰であることが特徴的です。当地の調査開始以降初めてのことですが、ブロック4において、キンランが群生する場所でギンラン4株(※)を確認しました。 毎年の株数調査の課題ですが、特に群生地においては、未開花で背丈が低い(2~3cm以下)株は見落としている可能性があります。(2025/9/6 記) (※)ギンランは後日、当ページの「ギンラン」の項に掲載します。  気品あふれるキンラン 2025/5/4  樹木の根に沿って咲くキンラン。この樹木が菌根菌発生樹木でしょう。2025/5/4  保護用木枠の中で4株まとまって咲くキンラン 2025/5/4  保護用木枠の中で咲くキンラン。右側は前年の枯れた株が残っています。 2025/5/4  9株まとまって咲くキンラン 2025/5/4  樹木の根元で咲くキンラン 2025/5/4  群生して咲くキンラン。左側にギンランがいます。2025/5/4  ほぼ同じ大きさで揃って咲く4株 2025/5/4  同じ大きさ2株とその周りで咲く小さな3株 2025/5/4  花の開き具合はこの状態が最大のようです 2025/5/4 |

キンラン・5月5日調査分

掲載日:2025/9/22 ▲ページTopへ| 再調査2日目は5月5日。調査範囲はブロック5~12の8ブロック。全16ブロックの半分で、調査面積も広いですが、初日に比べれば調査は容易です。2日目で最も多くキンランの株数を確認したのはブロック7。当調査開始以来、この傾向は変わりません。 2023年に初めてアルビノのキンランを確認したのはブロック7ですが、2024年も確認し、今年2025年にも確認できました。この3年間連続して確認したアルビノキンランですが、生育位置が同一ではなく、毎年少し離れた場所であることに関心が残ります。最初に確認した2023年と今年2025年の生育地間の距離は約30mです。アルビノキンランは後日、別項で掲載します。 過去の調査でギンランを多数確認できたブロック9では、今年は16株確認するに留まりました。キンランに比べてギンランの背丈は低く、小さい株は3~4cm程度の株もあり、堆積した落ち葉の中を突き抜けて発芽する力がないのかも知れません。(2025/9/22 記)  寄り添う二つのキンラン。花弁数もタップリ。2025/5/5  多分、左の樹木が親木(菌根菌を発生する樹木) 2025/5/5  輪になって咲くキンラン8人兄弟 2025/5/5  群生して咲くキンラン 2025/5/5  キンランはこんな場所で咲いています 2025/5/5 |

キンラン・5月7日調査分

掲載日:2025/10/2 ▲ページTopへ| 再調査三日のうち、最終日は5月7日。調査範囲はブロック13~16の4ブロック。 このうち、毎年多数のキンランとギンランを確認できるのはブロック15で、この傾向は今年も同じでした。他ブロックと異なる特徴は、キンラン群生地に菌根菌発生源と思われる大きな樹木がなく、胸高直径20cm程度の樹木が数メートル間隔で数本立っているだけ。 ブロック13は全16ブロックの中で最大面積ですが、範囲が広い割には確認できる株数は少なく、キンラン4株、ギンラン0株でした。ブロック13の大半は一日中密生した常緑樹に覆われて日射が乏しく、かつ地面には枯葉が厚く堆積していて、この区域で確認できたキンランは1株だけでした。半日陰でも咲くキンランですが、一日中日射を閉ざされ落ち葉が厚く堆積した場所では生育が難しいようです。(2025/10/2 記)  群生して咲くキンラン 2025/5/7 キンランが咲く場所 2025/5/7 |

アルビノのキンラン

掲載日:2025/9/25 ページTopへ| 当調査観察会が始まって以来、2023年に初めて確認したアルビノのキンラン。調査範囲全16ブロックのうち、確認したのは3年共ブロック7ですが、生育位置は2024年と今年2025年が同じ場所、2023年はこの場所から約30m離れた場所でした。 突然変異で葉緑体をつくれないアルビノ。多年草のキンランですが、アルビノは葉緑体ができないために死んでしまうよう。その観点から判断すれば、3年連続で確認したアルビノは別個体と考えられますが、近からずとも遠からずの場所で確認できたのは、ブロック7が他ブロックに比べて環境的特性があるのかも知れません。他ブロックと比較したブロック7の特徴は、南側に樹木がなく日射時間が長いこと、地面が固いことがあげられます。 来年もまたブロック7でアルビノを確認できるのか、心がけておきましょう。(2025/9/25 記) ※アルビノ:組織の一部または全体が白くなった変異のうち、突然変異などの遺伝的な原因で生じたものをアルビノと呼ぶ。植物ではアルビノは色素体突然変異 (葉緑体変異) と言う。  アルビノキンラン 2株 2025/5/5  緑が抜けたことを除けば、普通のキンランと同様な形状です。2025/5/5  花弁には少し黄色が残っていますが、葉は緑が抜けています。2025/5/5 |

ギンラン

掲載日:2025/10/2 ▲ページTopへ|

2025年の今年、確認したキンラン・ギンラン総数551株のうち、ギンランは85株。全体の15.4%でした。

株数比率も少なく、背丈も小さく、花弁も小ぶり、色も白く目立たないギンラン。写真を撮るにも「白飛び」で失敗することが多く(カメラ操作が下手なだけ?)、華やかなキンランに比べると遠目には確認し難く、近くへ寄って地面と睨めっこしないと見つかりません。 存在感が薄く、控え目な姿のギンラン。その分、健気さを感じ、見つけた時の喜びは大きく、守ってあげたい気持ちも沸きます。ここに掲載したギンランはそれなりの大きさですが、多くは背丈5~10cmでした。小さくても小さな花を2つ3つ付けていました。 ギンラン確認場所は大半が過去に確認した場所ですが、今年は過去に確認できなかった全く別の3か所で確認できました。その内の1か所はキンラン群生地の中で咲いていて、両者が共生していることが新発見でした。この3か所の来年以降の開花状況の確認が楽しみです。(2025/10/2 記) 2025/5/3 調査分 キンランより小ぶりで花の形が米粒のようなギンラン 2025/5/3  先端にまとまって咲くキンランと異なり、茎の下の方から先端までポポポと咲くギンラン 2025/5/3 2025/5/4 調査分 良く見ないと見落としそうな小さなギンラン 2025/5/4  キンランに比べる花弁の先が尖っています 2025/5/4  2025/5/4 2025/5/7 調査分 2025/5/7  2025/5/7 (オマケ)2025/5/9 調査分 5月8日、伊勢崎市から、キンラン・ギンラン自生地を伊勢崎市史編纂の植物ご担当の方に案内して欲しいと依頼が届きました。

翌9日、植物ご担当三人のうち、都合が付いたお二人を案内。全域回るのは時間を要するので、特徴的な数ブロックを案内しました。お二人からギンランに関する新たな情報を教えていただき、日を改めて市内の別の自生地をご案内するなど交流が始まりました。植物がつなぐ人の縁です。(2025/10/2 記)  2025/5/9 |

キンラン、ギンランについて

▲ページTopへ 以下、キンランに関するWikipediaの記事引用です。太字と赤色、下線はサイト管理人・丸男が付記。以前の紹介ページにも掲載した内容ですが、重要事項なので再掲します【性質に関して】キンランの人工栽培はきわめて難しいことが知られているが、その理由の一つにキンランの菌根への依存性の高さが挙げられる。多くのラン科植物の場合、菌根菌は落ち葉や倒木などを栄養源にして独立生活している腐生菌である。ところがキンランが依存している菌は腐生菌ではなく、樹木の根に外菌根を形成する樹木共生菌である。<中略> 外菌根菌の多くは腐生能力を欠き、炭素源を共生相手の樹木から供給されているため、その生存には共生関係を成立させうる特定種の樹木が必要不可欠となる。そのような菌から栄養分を吸収しているキンランは、樹木の作った栄養を、菌を通じて間接的に摂取しながら生きているとも言える。 <中略> このような性質から、キンラン属は菌類との共生関係が乱された場合、ただちに枯死することは無いが健全な生長ができなくなり、長期間の生存は難しくなる。自生地からキンランのみを掘って移植した場合、多くの場合は数年以内に枯死する。 <中略> 現在のところ、一般家庭レベルの技術で共生栽培を成功させる手法は確立されていない。 【保全状況】元々、日本ではありふれた和ランの一種であったが、1990年代ころから急激に数を減らし、1997年に絶滅危惧II類(VU)(環境省レッドリスト)として掲載された。また、各地の都府県のレッドデータブックでも指定されている。同属の白花のギンラン(学名:C. erecta)も同じような場所で同時期に開花するが、近年は雑木林の放置による遷移の進行や開発、それに野生ランブームにかかわる乱獲などによってどちらも減少しているので、並んで咲いているのを見る機会も減りつつある。 |

▲ページTopへ