足袋蔵のまち・行田市、まち歩き

足袋蔵まちづくりミュージアム(栗代蔵)|武蔵野銀行行田支店|足袋とくらしの博物館(牧野本店)時田蔵(時田啓左衛門商店の足袋蔵)|忠次郎蔵| 牧禎舎(藍染体験工房)

足袋蔵3棟+和カフェ(3階建て蔵+足袋蔵ギャラリー門+パン工房Rye+カフェ閑居)|今津印刷所

小川源右衛門蔵|保泉蔵|十万石ふくさや行田本店|街中に残る蔵や木造家屋|街中風景

掲載日:2013/11/27

| 埼玉県行田市。 本庄駅でJR高崎線に乗って東京方面へ出向く時、熊谷駅の次に現れる行田駅。十数年前まで、仕事の関係で週に1回程度は利用し、多分、ざっと1,000回程度は利用しているJR高崎線。その間、行田駅に降りたのはたった一度、友人宅にお邪魔した時でした。駅の徒歩圏内に新興住宅地が並び、駅周辺は都会でもなく田舎でもなく、東京圏のベッドタウンの様相を呈し、特別な印象は残っていないのが率直な感想でした。 そんな行田市に関心を持ったのは映画”のぼうの城”を見てからです。それ以前にも古代蓮や埼玉(さきたま)古墳群の所在地と言う認識はありましたが、足を運ぶまでには至りませんでした。周囲を湖に囲まれ、浮城と呼ばれる忍城(おしじょう)の領主・成田長親と、城を落とそうとする石田三成との戦いを実話に基づいて描いた映画で、3千強の軍勢の長親軍が2万超の軍勢の三成軍に屈しなかったと言うストーリーの面白さに加えて、主役の成田長親を演じた野村萬斎の演技が強烈で強く印象に残っています。

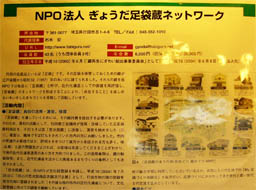

その程度の関心を持っていた行田市のまち歩きの機会を得たのは、2013年11月9日(土)、伊勢崎市景観サポーターの2013年度事業・先進都市視察研修でのことでした。そして結論を先に言ってしまうと、その視察先は”古代蓮の里”ではなく、”埼玉古墳群”でもなく、また”忍城”でもなく、”足袋蔵”が集積する既成市街地の路地裏や蔵巡りでした。 この足袋蔵は見世(店)蔵と異なり、倉庫の役目なので表通りに面している必要がありません。全国各地で、モータリゼーションの影響で大通りを拡幅し、通り沿いの古い街並みが消え去った状況を考える時、足袋蔵のこの立地条件は、今なお70棟余り残されている理由であるかも知れません。 ところで”足袋蔵”って皆さんご存知ですか?自分も知らなかったのに、偉そうに質問してしまいましたが、”足袋蔵”とは読んで字の如く、足袋を保管する蔵(倉庫)です。江戸時代後半から昭和30年代まで、足袋の全国シェアの約8割を占めた行田市の足袋製造。冬に一挙に訪れる需要に向けて、通年生産した足袋を保管して置く蔵、それが足袋蔵です。 そして、足袋蔵が集積する地域は、私が知るJR高崎線・行田駅から4kmほど離れていて、こちらこそが長い足袋製造の歴史を刻む行田市の中心部であり、駅と言えば秩父鉄道の行田市駅でした。 このような経緯で、全く未知の世界と言っていい足袋蔵の街・行田市のまち歩き、全てが新鮮な気分で臨んだ5時間半余りの研修レポートです。 最初に立ち寄ったのは”足袋蔵まちづくりミュージアム”。約1時間、NPO法人・”ぎょうだ足袋蔵ネットワーク”代表理事・朽木さんと副代表理事の中島さんから活動内容や足袋蔵の歴史の説明を受け、昼食を挟んで3時間半のまち歩き、そして最後に、足袋蔵ネットワークのお二人と私ら景観サポーターとの約1時間の意見交換と言うスケジュールでした。 種々説明を受け、そのどれもが大いに参考になる事柄でしたが、中でも印象深かったことが3点。 ■一つ目は、足袋蔵ネットワークは観光化や賑わいの創出を目的としていないこと。 ■二つ目は、足袋蔵ネットワークは行政に対して適宜事業提案を行い、結果的に支援や委託を受けることはあるが、最初から行政に依存する姿勢はない。 ■三つ目は、一辺にやろうと思わず、できるところから一つずつ着実にと言う姿勢。 一つ目のまちづくりとその経済効果は難しいテーマ。実際、ビジネス目的が目立ち過ぎるまちづくりで頓挫した事例はたくさん見ています。”ぎょうだ足袋蔵ネットワーク”が解体予定だった店蔵・忠次郎蔵を修復し、復活させたのが2002年。以来、11年間に亘り、少しずつ、でも着実に街中に残る足袋蔵の保存活用に力を注ぎ、その成果が現れ始めている現実を見ると、地区の歴史的遺産や資産を守り、活かし、街の記憶や歴史を後に伝え続けると言う純粋な姿勢が、経済効果を含め、賑わいや活性化など多くの実りを与えてくれると言うことを、実感しました。 そして、これを支える重要点として、まちづくりのキーパースンは、まちづくりに対して収益を期待する人や組織ではなく、「街を何とかしたい、街の歴史的資産・遺産を守り残したい」と言う情熱を、静かに長く持ち続けられる人であること、そして、朽木さんと中島さんのお二人が、まさにそのような人であると感じた次第です。どんな大きな事業も、肝心要なことは素晴らしいリーダーの存在と継続力であるようです。 以下、足袋蔵のまち・行田市のまち歩きの様子です。(2013/11/27 記) |

||

|

”足袋蔵まちづくりミュージアム”のgoo地図 NPO法人・ぎょうだ足袋蔵ネットワーク のホームページ |

足袋蔵が集積する行田市街地 |

|

▲ページTopへ

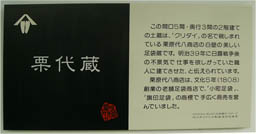

足袋蔵まちづくりミュージアム(栗代蔵) |

||

|

||

| 最初に立ち寄ったのがここ”足袋蔵まちづくりミュージアム”です。栗原代八商店の足袋蔵(明治39年(1906)建築)を再生させ、NPO法人・”ぎょうだ足袋蔵ネットワーク”の活動拠点として、また行田市の観光案内所および情報センターとして活用しています。この2階の多目的室において、約1時間、”ぎょうだ足袋蔵ネットワーク”代表理事・朽木さんと副代表理事の中島さんから活動内容や足袋蔵の歴史の説明を受けました。 | ||

足袋蔵まちづくりミュージアム (栗代蔵)  栗代蔵の説明  2階へ続く階段 |

NPO法人”ぎょうだ足袋蔵ネットワーク”代表理事・朽木さんから説明を受ける 伊勢崎市景観サポーターメンバー |

|

”ぎょうだ足袋蔵ネットワーク” 説明パネル  副代表理事・中島さん(右)と 説明を受けるメンバー |

足袋=旅=度々(たびたび)と 上手なキャッチコピー  2階多目的ルーム |

|

| 足袋蔵まちづくりミュージアム(栗代蔵) 所在地:行田市行田5-15、建築年:明治39年(1906)。構造:土蔵、2階建 旧栗原代八商店の足袋蔵。現在、観光案内所と情報センターとして活用。 (詳しくは左上の「栗代蔵」の画像をクリック) |

||

▲ページTopへ

武蔵野銀行行田支店店舗

|

||

| まち歩きを開始して、最初に出合ったのがここ”武蔵野銀行行田支店店舗”。交差点角に建っている国登録文化財の洋風鉄筋コンクリート建築です。 所在地:行田市行田4-2、構造:鉄筋コンクリート地下1階、地上2階建、陸屋根 建築面積:281㎡、竣工:昭和9年6月28日 |

||

北側壁面 |

昭和9年建設の本格的銀行建物 銀行脇に立つ説明板 |

東側正面 |

▲ページTopへ

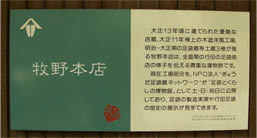

足袋製造卸商・牧野本店足袋とくらしの博物館 |

||

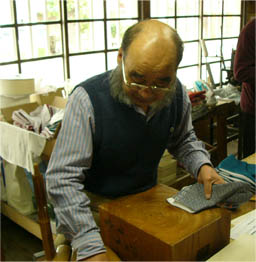

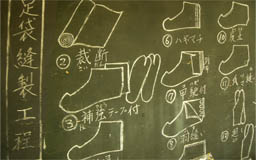

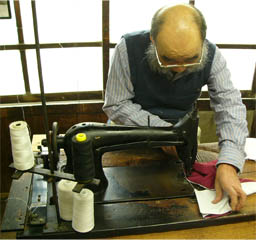

| NPO法人・ぎょうだ足袋蔵ネットワークは足袋製造卸商・牧野本店の木造洋風工場(大正11年建築、2階建て)を利用し、博物館として運営しています。1階では当時の足袋工場を再生し、細分化された工程ごとの専用ミシンを実際に使用して、足袋を製造することができます。黒板に描かれた作業工程は15に分割されていて、この日、元足袋職人さんにいくつかの工程を実演していただきました。2階には足袋製造・販売に関わった様々な機械や資料が展示され、今なお、大正・昭和の香りが漂っていました。1階入り口脇では、様々な洒落た色やデザインの足袋が販売されています。 住所:〒361-0073行田市行田1-2 開館日:土曜・日曜、入館料:200円(小学生100円) |

||

|

||

牧野本店の説明板   工場の洋風壁     1階工場内部  様々な色と柄の足袋を販売  黒板に描かれた足袋縫製工程 |

重厚で細かい細工が随所に施された店(見世)蔵  店蔵と繋がった洋風工場  工場(足袋とくらしの博物館)の出入口  元・足袋職人さんによる実演(裁断工程) |

|

工程ごとにミシンが異なります  商標名は「力弥たび」   黒板に描かれた足袋縫製工程 |

可愛らしい足袋(購入できます)  ブーツのような洒落た足袋 |

|

▲ページTopへ

足袋とくらしの博物館・2階展示室 何と、三井物産株式会社が取り扱っていました。 |

||

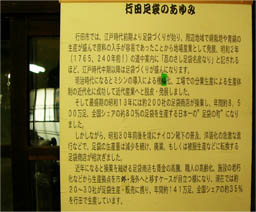

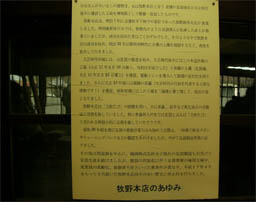

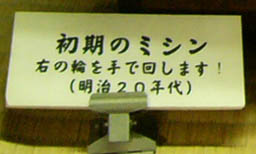

行田足袋のあゆみ  牧野本店のあゆみ   初期のミシンを展示 |

2階に展示された古いミシンや足袋、街の歴史を伝える資料など 大正、昭和の香りが漂っています |

|

懐かしい、エビスタビ 昭和の香りがタップリ  全盛時代の行田市内の足袋工場 (黄土色に塗りつぶされた工場) |

屋根を支える骨組みがトラス構造 (洋小屋)です。 |

|

▲ページTopへ

▲ページTopへ

忠次郎蔵旧小川忠次郎商店店舗および主屋(国登録有形文化財) |

||

| NPO法人ぎょうだ足袋蔵ネットワークが最初に手掛けたのが忠次郎蔵の再生。解体寸前の見世蔵に手を加えて、2004年、忠次郎蔵手打ちそば店としてオープンしました。国登録有形文化財の蕎麦屋さん誕生です。 伊勢崎市景観サポータの皆さんも、ここで美味しい手打ちそばに舌鼓を打ち、しばし休憩しました。 住所:行田市忍一丁目4-6 竣工:大正14年(1925)、構造:半蔵造り(木造+土壁)、2階建 現在は蕎麦店として活用。営業時間:11:00~14:00、定休日:月曜日 |

||

忠次郎蔵の説明板  2階への階段。半間幅の超狭い階段。  住み込み従業員が外階段で出入りしたと言う従業員部屋。  店先で蕎麦の手打ち |

忠次郎蔵の店頭  忠次郎蔵の側面 |

|

そばを待つ 伊勢崎市景観サポーター |

店内に残される金庫 |

|

▲ページTopへ

牧禎舎(藍染体験工房) |

||

| 「足袋とくらしの博物館」の前身である「牧禎商店」が昭和15年の創業時に建設した木造2階建ての事務所兼住宅および工場です。現在NPO法人・ぎょうだ足袋蔵ネットワークが藍染体験寺子屋を運営しています。 | ||

牧禎舎(玄関)  縁側 |

牧禎舎(裏側)  昔懐かしい木造2階建ての牧禎舎(前庭側) |

|

藍染の釜 |

工場で説明を聞く 伊勢崎市景観サポーター |

工場 |

▲ページTopへ

足袋蔵3棟+和カフェ3階建て蔵+足袋蔵ギャラリー門+パン工房Rye+カフェ閑居 |

||

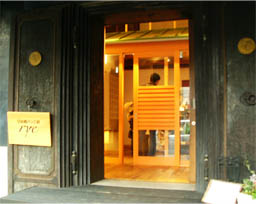

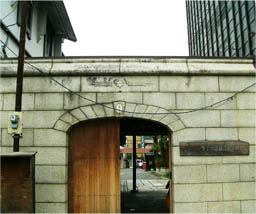

| 重厚感たっぷりの足袋蔵3棟を活かした広場のようなスペースです。1棟は建築事務所、1棟は足袋蔵ギャラリー門、残りの1棟は足袋蔵パン工房Rye。そして、これら3棟の足袋蔵と庭を共有するように建つ和風の建物がCafe閑居。 「足袋蔵ギャラリー門」は蔵の2階の床を抜き、吹き抜けのギャラリーとして改装し、絵画展やクラシック、ジャズなどのコンサート会場として利用されています。Cafe閑居は、初代行田市長の邸宅を活かした和風Cafeです。 重厚感溢れる3つの大きな蔵と和風カフェに囲まれた広い空間は、そこにただ身を置くだけで心落ち着く安心感に包まれます。このスペース全体に名前が付いているのか分かりませんが、”蔵スクエア”と言った空間でした。 |

||

3階建ての蔵。現在、建築設計事務所として利用されています。  |

||

Cafe閑居  Cafe閑居  足袋蔵パン工房Rye  足袋蔵パン工房Ryeの入口  ”足袋蔵ギャラリー門”の西面 |

2棟並んだ蔵。奥が足袋蔵ギャラリー門、手前が足袋蔵パン工房Rye。  左端:Cafe閑居、奥:建築事務所  ”足袋蔵ギャラリー門”の天井 |

|

西側の門 |

3階建ての蔵(建築事務所) |

|

▲ページTopへ

今津印刷所行田市に現存する最も古い蔵、それがここ今津印刷所です。田山花袋の小説「田舎教師」に登場する行田印刷所のモデルとなった老舗とのことです。 |

||

住所:行田市行田12-22 創業:江戸時代の元禄年間 建築年:江戸時代末の嘉永年間 |

行田市で最も古い蔵・今津印刷所 |

|

|

説明板 |

|

▲ページTopへ

小川源右衛門蔵 |

||

近江商人の小川源右衛門商店 (現在のカネマル酒店)の商品倉庫。 昭和初期の行田を代表する大型石蔵 住所:行田市行田13 構造:間口4間、奥行9間 大谷石組積造二階建て石蔵 建設年:昭和2年 |

|

|

▲ページTopへ

保泉蔵保泉商店(足袋原料商人)が明治、大正、昭和にかけて建設した様式の異なる5基の蔵。住所:行田市行田5-8 |

||

説明板  |

様式の異なる5基の蔵が繋がっています |

|

▲ページTopへ

十万石ふくさや 行田本店店舗(国登録有形文化財) |

||

| 呉服屋の店蔵として建造され、 その後に足袋蔵として使われたが、 現在は十万石(菓子店)の店舗。  説明板 住所:行田市行田20-15 建築年:明治16年(1883) 黒漆喰の江戸様式、2階建 |

十万石ふくさや 行田本店店舗 |

|

▲ページTopへ

街中に残る古い木造建築や蔵まち歩きで通過した路地や大通りから見かけた、味わいのある木造建築や蔵を撮ってみました。 |

||

マンションと蔵  レンガ塀  アーケードの屋根に隠れる町屋建築   |

屋根形状や窓が洒落た洋館  材質不明ながら、渋い色を出している壁 |

蔦が這う大谷石の蔵   斜め格子が付いた窓 |

何とも味わい深き洋館  行田市内最古の木造建物とのこと。現在は誰も住まわれていないようです。 |

||

▲ページTopへ

街中の景色 |

||

| 街中には、行政や商工関係などの機関が行っていると思われる広告塔やモニュメント、記念碑などが設置されていました。車で通過する人、徒歩で街歩きする人、様々な手段で街を訪れる人に対しての工夫と思われます。無機質的なCCBOX(電線地中化の地上部の制御管理ボックス)を黒塗りの木製櫓で覆い、その上にブリキの人形を配した光景は通りの景観として特徴的で、栃木市の事例などを思い出しました。また大通り両サイドの歩道を覆うアーケードの存在も、色々と考えさせられる光景で、塩沢の街や十日町市の通りなどの事例を思い出しました。 時代の変遷に対応して世の中の価値観も変わり、街が備えるべき機能として、何が良くて何が悪いのかの判断は難しく、”これが絶対的に正解”と言う施策はないようですが、残して後世に伝えるべきモノと時代に応じて壊して変えるべきモノとの判断を誤ると、街の貴重な財産を失ったり、街の財産を世に出せずに終わってしまうなど、実に残念な結果を生んでしまいます。 ”まだ間に合う”、”もう間に合わない”・・・その狭間で苦慮している全国地方都市の新たなまちづくり。我ら伊勢崎市においても全くその例外ではなく、区画整理先進都市としてその正の部分と負の部分がテレビでも何度か取り上げられ、共通に指摘されたのが「街中の衰退と郊外の発展」。語り尽くされた感じのこれらの指摘を今更ぶり返しても仕方なく、”まだ間に合う”部分で何かをしなければ・・・と大きな刺激を与えられた今回の足袋蔵の街・行田市のまち歩きでした。 (2013/11/27 記) |

||

”浮き城の町行田”の広告塔  ”日本一”  |

観光案内板   |

アーケード通り  大通り歩道脇の石碑  CCBOXを覆う木製櫓とブリキの人形 |

▲ページTopへ